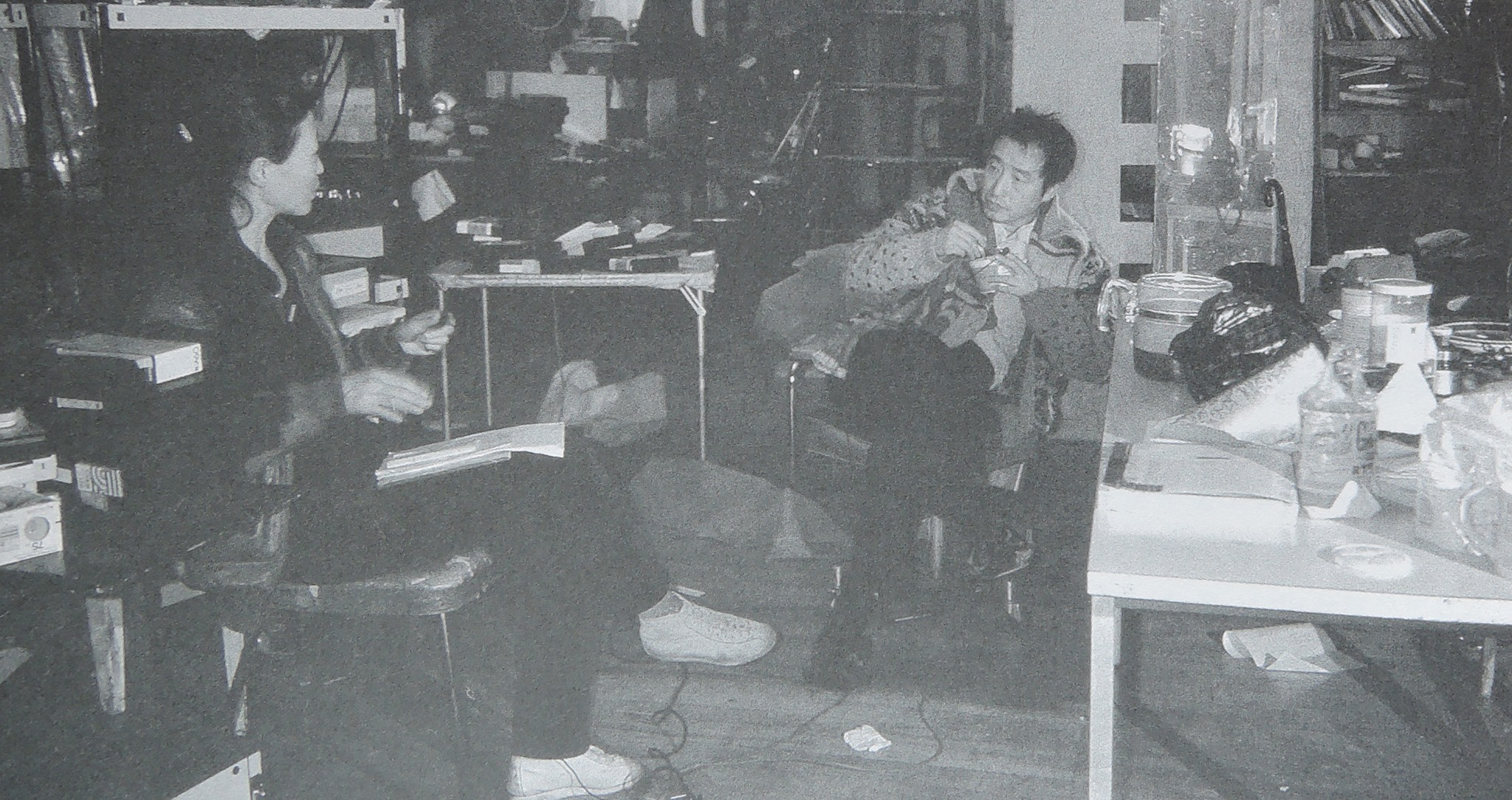

파리에 사는 김순기 작가, 뉴욕에 사는 백남준을 쳐들어가다 1982년 / 그녀는 인터뷰를 비디오로 작품화하다. 프랑스 유명 철학자 데리다와 낭시 등과의 대담도 작품화하다. 백남준은 가장 오래된 문서는 바로 <납세기록>이라고 말한다. 인류문명적, 인류학적 대화를 나누다

[인터뷰 <봉주르 백남준(1982)>] 백남준과 김순기, 질문과 대답이 다 예리했다. 백남준 자택에서 //김순기 재불작가의 탁월한 비디오 작품 <봉주르, 백남준> 1982년 백남준 예술론에 대해 다양하게 묻는다. 백남준의 사상의 광맥은 무궁무진하다. 아니 광활하다. 이 작품 옆에 김순기 작가가 프랑스 사상가이자 해체주의 철학으로 유명한 데리다와 인터뷰 내용을 비디오아트로 만든 것이 같이 있다. 백남준도 데리다 그 이상의 대단한 사상가였다.

김순기는 백남준에게 물었다. 중국과 몽골의 차이는 뭔가? 중국은 농경문화 정착민이 산다. 그래서 땅에 집착한다. 그러나 노마드는 땅에 집착하지 않는다. 백남준은 가장 오래된 문서는 바로 납세기록이라고 말한다. 글이란 결국 납세기록=사유재산을 말하는 것이다. 백남준은 이런 시대 이전을 동경한다. 그런 면에서 사상적으로 노마드를 계승한다. 그러나 백남준 디지털 노마드다.

정착민은 종이에 글로 기록하고, 노마드는 머릿속에 글 없이 기록하다. 우리나라 <창>은 후자에 속한다. 글의 음악이 아니라, 말의 음악인 것이다. 일종의 구술(암기)문화다. 언제나 가지고 다닐 수 있다. 유목적 예술인 셈이다. 가지고 다니는 데 있어 무게가 전혀 없다. 춤과 노래가 마찬가지다. 역시 백남준 탈영토(나라 크기는 중요하지 않다)제국주의가 나온다. 21세기는 그럼 면에서 한국에게 유리하게 작동한다

'백남준 50대 (1982-91)' 카테고리의 다른 글

| [백남준] 비디오 아트-위성 아트의 창시자, 레이저 아트의 개척자 (0) | 2024.04.06 |

|---|---|

| [백남준] "그는 나의 엄마 / 백남준 한마디로 세계적 예술 샤먼" (0) | 2024.02.26 |

| [백남준] 그는 '인복'이 터진 사람이다. 왜? '홍익인간'이기에 (0) | 2024.01.02 |

| [백남준] '그 안에 무당 있다', 엑스터시 같은 황홀경 없이 어찌 예술인가? (0) | 2023.12.13 |

| [백남준] 내년 첫날 광화문에서 '굿모닝! Mr.오웰' 재방영하라 (1) | 2023.11.04 |