"책은 랜덤액세스가 가능한 정보의 가장 오래된 형태" -백남준

질문: 백남준의 랜덤액세스 미학이란 뭔가?

대답: 1) 우선 서구근대주의 이중적 위계를 해체하는 것으로 백남준 미학의 비밀을 푸는 열쇠이자 무기이다 쉽게 말해 뒤통수를 치는 도깨비 장난 같은 예측불허의 방식이다. 이런 방식을 취해야 우리가 서구와의 게임에서 이길 수 있다("서양이 만든 게임에서 이길 수 없다면 그 룰을 바꿔라")

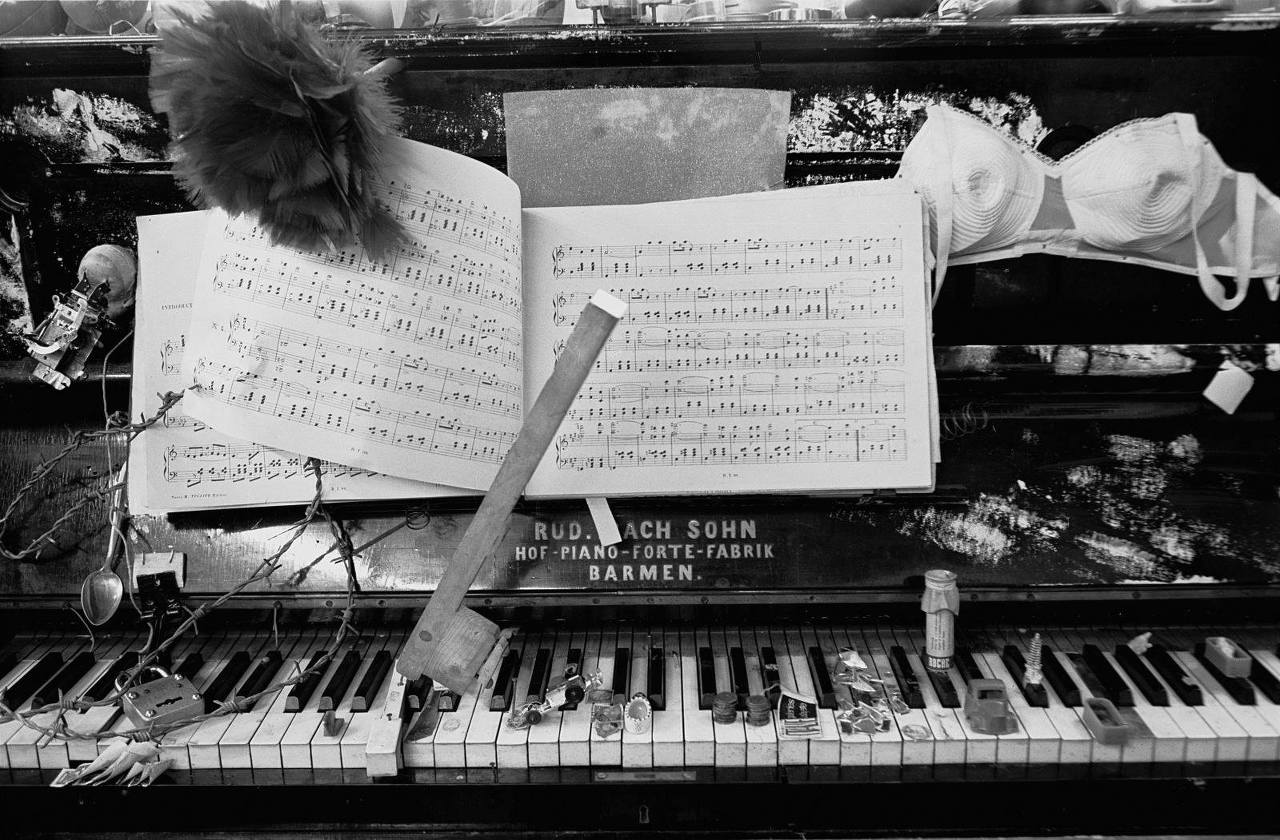

첫 전시에서 자기 마음대로 작곡하기를 시도하는 [랜덤액세스(작곡하기)]발표하다. 막대꼬치에 꽂혀 있는 레코드를 관객이 즉석에서 마음대로 골라 변형해 작곡할 수 있는 방식이다. 관객이 전시의 주인임을 선포한 것이다. 이 말은 롤랑 바르트가 1968년 <저자의 죽음>에서 한 "독자의 탄생과 저자의 죽음"이란 말을 연상시킨다.

[총괄] 작가만이 아니라 관객도 참여하는 예측불허의 게릴라 방식으로 서구인들이 만든 근대라는 이분법적 위계를 깨고 차별과 소외가 없는 세상을 이루는 예술적 무기 같은 것이다. 왜 그는 이런 방식을 취했는가. 그는 소통이 없는 숨 막히는 세상과 가치가 하나밖에 없는 답답한 세상에 구멍을 내고 싶어 했다.

가장 창조적 순간은 바로 그 직전에 무질서와 혼란 속 파괴의 틈새를 파고드는 방식이다. 이런 방식이 유럽에서는 통한 것은 나치즘의 악몽 이후에 나왔기 쇤베르크의 12음기법, 위너의 사이버네틱스, 프로이트의 무의식세계, 아르토의 잔혹극 등도 같은 맥락이다.

김형순: 랜덤액세스(Random Access 비순차적 접근, 임의접속)는 일종의 카오스이론 비슷하다고 할까요. 작가가 정한 어떤 규칙이나 각본을 정하는 게 아니라 예측할 수 없는 우발성과 비위계성을 기반으로 삶과 우주를 아우르는 다의적 개념이다 현실을 비틀어 삶에 충격을 주는 방식이 특징이다. 현실을 비틀어 삶에 충격을 주거나 우연성을 기반으로 삶과 우주를 아우르는 다의적 개념이다. 반예술보다 무위예술(anart)에 가깝다.

질문: 랜덤액세스 우리 주변에서 예를 들면?

김홍희: 총알처럼 이분법적 위계를 깨는 '랜덤액세스' 서구의 합리주의-이분법적 위계 죽이는 총이다. 랜덤액세스이라는 백남준 작품은 기존의 전제주의나 획일주의가 가지고 있는 이분법을 해체시키는 선구자라고 말할 수 있어요. 동서의 이분법, 장르적 이분법, 남녀의 이분법, 자연과 문명의 이분법 등 모든 이분법을 깨는 게 바로 비선형 다시 말해 비디오가 TV의 일방적인 걸 쌍방적으로 바꾸는 방식이죠. 그렇게 이분법적인 위계를 총알처럼 깨는 데 최고 무기가 바로 '랜덤액세스'예요.

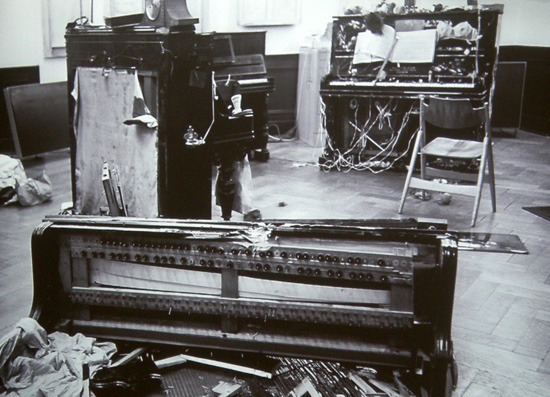

그리고 백남준은 이런 발상했다. 그는 기존음악에 만족하지 않고 피아노와 피아노 사이의 연주할 수 있는 음악이 없을까 고민했다. 작곡된 걸 연주하는 게 아니라 연주하다 작곡이 되는 '랜덤액세스' 방식의 '무조음악'을 추구했다. 창작에서 그 과정과 거기서 유발되는 우연성도 중요함을 암시한다.

이영철: '옷깃만 스쳐도 인연'이라는 말을 떠올리면 어떨까요. 흔히 '랜덤액세스'는 무작위의 접속을 말하는데 이제 누구나 그것을 하고 사는 인터넷 세상이 왔잖아요. 미리 준비한 게 아니라 우연히 떠오르는 걸 반복하며 사는 거죠. 언제 어디서 어떤 이와 어떤 일로 어떻게 만날지 아무도 모르잖아요.

예술을 하려면 그런 비상의 무기를 자유자재로 다루는 담대함이 필요한 것이라 봐요. 선불교의 화두집에 온통 그런 이야기가 가득하고요. 백남준이 남긴 드로잉 가운데 '삼계무법[벽암록 37칙 반산화상의 삼계(三界) 무법(無法) 마음이 곧 부처, 부처가 곧 사람]'이 그런 내용입니다.“

박만우: 그렇죠. 백남준에게 있어 '랜덤액세스'는 중요한 개념입니다. 1963년 첫 전시에서 나온 건데요. 랜덤액세스 즉 '임의접속' 언제 어디에서 커뮤니케이션에 있어서 시공간 넘어서잖아요. 지금 다 어디에서 와이파이가 터지면 다 접속이 되는 '유비쿼터스' 세상이잖아요.

커뮤니케이션의 시공간을 넘나드는 게 가능해진 겁니다. 과학적 측면만 아니라 인문적, 문화사적 차원이나 현대소통이론에서도 그렇고 모든 아트 커뮤니케이션의 분기점이 되는 건 바로 정보에 있어 '제공자'만이 아니라 오늘날 당연히 여기지만 '수용자'에 비중을 두어야 한다는 거죠.

김형순: 도깨비 장난 같은 것으로 <엇박자> 김수자의 <보자기> 같은 것 는 현대예술의 개념어로 백남준의 비밀을 푸는 열쇠이기도 하다. 일종의 흔들기 내지 어지럽게 만들고, 순차적인 것을 뒤죽박죽 만드는 것이다. 무질서해 보이지만 보이지 않은 체계가 있다. 동양엔 이미 '아니다'가 '그렇다'(不然其然)와 같은 랜덤액세스가 있다.

수용자의 공간 참여, 신체개입이 현대미술을 전환시키는 축이잖아요. 더 이상 미술이 객관적 관조의 대상 아닌 거예요. 이건 결국 환경미술이나 설치미술과도 연결되는데, 환경미술은 여기서 '감상자의 신체를 에워싼 공간과의 상호작용'을 뜻합니다.

문화사로 보면 비디오아트도 백남준 천재가 그냥 태어나는 것 어디 있어요. 주변 지적토양을 빨리 흡수할 수 있었고, 1963년 당시 <누벨바그> 영화가 나오면서 '장 뤽 고다르'의 '카메라의 만년필화' 그래서 결국 수용자가 'UCC'를 만들 수 있는 시대가 와야 영화가 돈과 자본과 권력이 조작되지 않는 진정한 인간 해방적 소통매체가 된다는 것. 이게 다 백남준과 같은 문맥입니다. 결국은 수용자의 참여가 관건이지요.“

"뉴욕도 랜덤액세스한 도시다"

질문: 뉴욕이 왜 좋아요? 백남준 대답: 더러우니까 좋지. 범죄가 많고(백남준은 정말 뉴욕체질) 자동차가 점령하고 쓰레기통으로 넘치는 소음도 만만치 않은 뉴욕의 거리 그런데 그 보이지 않은 구석진 곳에서 누군지는 모르지만 뭔가 새로운 것을 창조하는 이가 있다. 그들이 바로 [구글-페북-아이폰-유튜브-트위터]가 그렇다. 그런 사람들이 만든 것이다

질문: 뉴욕에서 1등 하려면 어떻게? 백남준: 뉴욕 같은 1급 예술도시에선 누가 뭘 조금 더 잘하고 못하고는 중요하지 않다. 남이 하지 않는 뭔가 색다른 것을 해야 한다.

질문: 그러면 당신의 차별화정책은?

백남준: 나는 존재하지 않는 소리를 찾고 있었다. 나의 스승은 내가 원하는 음은 음표들 사이에 있다고 말했다. 그래서 나는 피아노 두 대를 사서 각 피아노의 음이 서로 어긋나게 조율하였다.

'백남준 20대 (1952-1961)' 카테고리의 다른 글

| [백남준] 20대 이미 반가사유상(생불)이 되었다. (0) | 2023.10.17 |

|---|---|

| [백남준] 서양미술의 위기 구한 비디오아트, 독일에서 잉태 (0) | 2023.09.27 |

| [백남준] 왜 TV에 이어 '비디오아트'를 하게 되었나? (1) | 2023.05.18 |

| [백남준] 문화 테러리스트 Eine Kultur Terrorist von Orient (0) | 2023.04.02 |

| [백남준] 그의 스승, 존 케이지: 소음이, 경이로운 음악 –기존음악 테러 (0) | 2023.04.02 |