[동갑인 백남준과 포스텔은 1963년 '장치된(사전에 조작된)' TV로 작업을 했다. 그런데 그 접근 방식이 다르다. 포스텔은 단지 '오브제'로 백남준 '물리적 음악'으로 활용했다] - 김광일 평론가

‘장치된 TV’는 백남준 외에도 볼프 포스텔에 의해서 제작되고 있었다. 백남준은 비디오아트의 창시자 또는 비디오아트의 황제로 불리지만 그가 아니더라도 비디오아트는 포스텔에 의해서 혹은 몇몇 전자기계를 미술로 끌어들이려고 노력한 사람들에 의해서 새로운 미술의 형태로 나타날 준비가 되어 있었다.

백남준과 포스텔 두 사람은 독일 전위예술에 가담하고 있었고, 슈톡하우젠의 스튜디오에서 함께 전자음악을 연구했다. 둘 다 플럭서스를 무대로 해프닝을 소개, 백남준은 그의 기관지 <데콜라주>의 편집일을 했다.

백남준이 그의 행위음악에 복합매체 요소로 TV를 사용했듯이 포스텔도 백남준의 데콜라주 해프닝에 TV를 사용했다. 그러나 이런 공통의 배경 안에서 구축된 두 사람의 ‘장치된 TV’는 두 사람의 해프닝의 성격 차이만큼이나 특성을 달리했다.

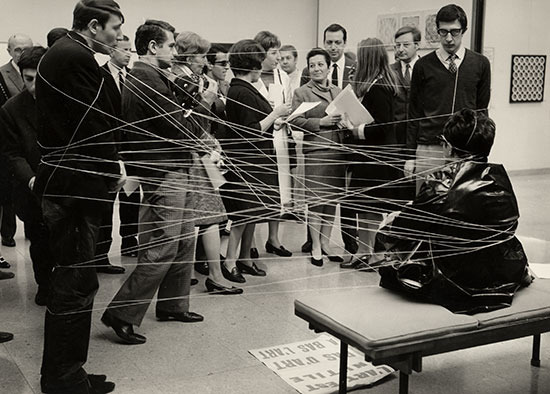

포스텔의 ‘장치된 TV’는 파괴적인 성격의 데콜라주 해프닝에 부합하듯 물리적인 공격의 대상이자 파괴의 상징이었다. 포스텔은 1958년에 선보인 해프닝 <검은 방(The Black Room)에서 TV 수상기를 깨고, 색을 칠해 범벅을 만들며, 철사로 묶는 등 TV에 공격을 가했다.

그에 비하면 백남준은 TV를 공격하기 전에 우선 매체의 본성을 파악하기 위해 TV에 관한 기술을 연마했다. 그는 “기술을 철저히 증오하기 위해 기술을 사용한다”고 했다. 이런 차이가 백남준으로 하여금 비디오아트를 발명하고 발전하게 만들었다.

[데콜라주 창시자, 볼프 포스텔]

백남준과 동갑으로 플럭서스 회원이었다. 초기에 TV세트를 오브제로 사용하기도 했다. 백남준은 그가 발간한 기관지 '데콜라주'의 편집인을 맡았다.

데콜라주의 창시자 볼프 포스텔 Wolf Vostell(1932~1998)은 1950~1953년에 쾰른에서 사진 석판을 비롯한 판화 기법을 배운 후 1954~55년 부퍼탈에서 회화와 실험적인 타이포그래피를 공부했다. 그는 찢긴 포스터 조각으로 콜라주를 구성하고 이를 콜라주의 반대어 '데콜라주'라고 칭했다. 종종 밑에 있는 재료를 식별할 수 없도록 표면에 채색하고 선으로 낙서하기도 했다.

1958년부터 울름(Ulm), 부퍼탈, 베를린, 뉴욕에서 해프닝을 기획하여 유명해졌으며, 일상생활로부터 가져온 임의적이거나 파괴적인 파편들이 모여 하나의 전체적인 작품을 구성한다는 의미로 포스텔은 이를 ‘데콜라주-해프닝’이라고 불렀다.… 더

백남준의 사이버네틱스 아트는 결국 1992년 자신을 동서 문명을 통합하는 데 성공한 작가 중 하나라고 평한 적이 있는 '오토 한(O. Hahn)'과 인터뷰에서 "비디오는 우리가 시간을 변형시킬 수 있는 유일한 매체로 현재를 과거로 과거를 현재로 되돌릴 수 있다"라고 했다. 또한 미국의 저명한 평론가 프레드릭 제임스(F. James)도 그에 걸맞게 "그의 비디오아트는 시공간의 궁극적 경계선을 탐색하는 유일한 예술"이라고 논평했다.

[백남준, 비디오아트를 발명하다]

- 미술평론가 '김광우' 글 중에서

백남준의 해프닝은 플럭서스에서 좀 더 체계화되고 공연을 거듭하는 가운데 양식화되었다. 쾰른시대의 거칠고 선동적인 경향은 줄어들었다. 플럭서스는 그에게 무엇보다도 비디오아트를 산출하는 계기가 되었다. 전자음악의 영역을 확장시키려는 그의 노력에 이미 비디오아트로 나아갈 가능성이 내재되어 있었다. 그는 “콜라주기법이 오일페인팅을 대신했듯이 브라운관이 캔버스를 대신할 것”이라는 생각을 품고 있었다.

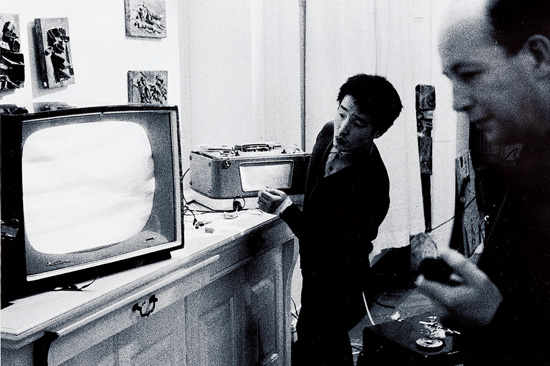

1963년 부퍼탈 파르나스 화랑Galerie Parnass에서 열린 ‘음악의 전시회 - 전자 텔레비전 Exposition of Music - Electronic Television’ 전시회는 백남준의 첫 개인전이자 비디오아트가 시작된 의미 있는 사건이었다. 그는 황소머리를 사용하는 충격요법을 선보이기도 했다.

그는 13대의 ‘장치된 TV’와 ‘장치된 피아노’를 선보였는데 그것들은 기존의 미학적 가치에 대한 반미술적 도전이면서 동시에 장치된 TV는 가해 대상인 TV가 지닌 다원성으로 인해 공격적 제스처일 뿐 아니라 그 자체가 새로운 시각예술의 장르가 되는 미술사에 구두점을 찍는 전시회였다.

장치된 TV는 TV 내부회로를 변경시켜 방송 이미지를 왜곡시키거나 브라운관을 조작하여 스크린에 추상적 선묘를 창출하는 기능을 지녔다. 백남준은 조작과정에서 예술적 의도나 기술을 배제하고 순전히 기계적 과정에만 의존하여 우연적이며 무작위적인 이미지를 얻어냈다.

무작위로 얻어진 이미지는 예측할 수 없는 시각적 불확정성과 다양성을 보여주었다. 13대의 TV 수상기들은 생방송 이미지를 왜곡시켜 일그러진 저명인사의 얼굴을 만들거나 흑백 이미지의 명암을 도치시키거나 혹은 내부회로를 변경시켜 화면에 추상적 주사선을 만들었다

.

백남준은 1963년 전시회 직후에 쓴 논문 <실험 텔레비전의 전시회에 대한 발문>에서 “황소머리가 13대의 텔레비전보다 더 많은 센세이션을 불러일으켰다”고 불만을 토로했다. 그가 황소머리를 사용한 것은 “관객의 의식을 일치시켜 더 많은 것들을 지각할 수 있게” 하기 위해서였다.

백남준은 “전자음악 영역에서 다양한 소리의 미세한 차이를 이해하는 데도 그랬듯이 사람들이 텔레비전 13대의 서로 다른 변형의 미세한 차이를 이해하려면 10년은 필요할 것”이라고 했다.

이 논문에서 그는 “불확정성과 가변성은 지난 10년 동안 음악에서 중요한 문제였으나 시각예술에서는 상당히 미숙한 수준에 있는 변수가 되고 있다”는 점을 강조했다.

백남준은 1964년에 플럭서스 기관지에 기고한 글에서 ‘장치된 TV’에 관해 적었다. “나의 실험 TV는 ‘완전범죄’가 가능한 최초의 예술이다. 다이오드diode(이극-진공관)를 반대쪽으로 꽂기만 하면 화면에 출렁이는 음영의 이미지가 나타난다. 누구라도 날 모방하여 동일한 방법을 사용하면 똑같은 결과를 얻을 수 있다. 즉 나의 TV 작업은 나의 인격체의 표현이 아니라 단지 ‘물리적인 음악’인 것이다.”

그의 13대의 장치된 TV는 각기 다른 불확정적 이미지들을 쏟아냈다. 13대의 장치된 TV가 동시에 13가지의 다양한 이미지들을 보여준다는 점에서 비디오아트의 장점은 확보되었다.

백남준, 첫 전시에서 13가지 음악(sound) 제시

백남준 첫 전시에서 13가지의 다양한 음악(sound)을 제시하면서 전시(sight)를 열었다. 음악과 미술을 비빔밥으로 만들어버렸다. 여기서 <미디어아트>가 나오는 것이다. 미디어아트는 시각과 청각만 아니라 오감을 다 만족시키는 예술을 말한다. 이건 선불교 개념(귀로 보고, 눈으로 듣는다)에서 나온 것이다. 피아노와 같은 악기가 아니라 TV를 악기처럼 활용한 셈이다. 그래서 그의 첫 전시 제목은 <음악의 전시(Exposition of music)>다 그리고 TV 모니터를 회화의 캔버스처럼 활용했다. <아래 사진 첫 전시에서 선보인 13대 TV 중 하나다>

[백남준, 비디오아트를 발명하다] - 미술평론가 '김광우' 글 중에서

백남준의 해프닝은 플럭서스에서 좀 더 체계화되고 공연을 거듭하는 가운데 양식화되었다. 쾰른시대의 거칠고 선동적인 경향은 줄어들었다. 플럭서스는 그에게 무엇보다도 비디오아트를 산출하는 계기가 되었다. 전자음악의 영역을 확장시키려는 그의 노력에 이미 비디오아트로 나아갈 가능성이 내재되어 있었다. 그는 “콜라주기법이 오일페인팅을 대신했듯이 브라운관이 캔버스를 대신할 것”이라는 생각을 품고 있었다.

1963년 부퍼탈 파르나스 화랑Galerie Parnass에서 열린 ‘음악의 전시회 - 전자 텔레비전 Exposition of Music - Electronic Television’ 전시회는 백남준의 첫 개인전이자 비디오아트가 시작된 의미 있는 사건이었다. 그는 황소머리를 사용하는 충격요법을 선보이기도 했다.

그는 13대의 ‘장치된 TV’와 ‘장치된 피아노’를 선보였는데 그것들은 기존의 미학적 가치에 대한 반미술적 도전이면서 동시에 장치된 TV는 가해 대상인 TV가 지닌 다원성으로 인해 공격적 제스처일 뿐 아니라 그 자체가 새로운 시각예술의 장르가 되는 미술사에 구두점을 찍는 전시회였다.

장치된 TV는 TV 내부회로를 변경시켜 방송 이미지를 왜곡시키거나 브라운관을 조작하여 스크린에 추상적 선묘를 창출하는 기능을 지녔다. 백남준은 조작과정에서 예술적 의도나 기술을 배제하고 순전히 기계적 과정에만 의존하여 우연적이며 무작위적인 이미지를 얻어냈다.

무작위로 얻어진 이미지는 예측할 수 없는 시각적 불확정성과 다양성을 보여주었다. 13대의 TV 수상기들은 생방송 이미지를 왜곡시켜 일그러진 저명인사의 얼굴을 만들거나 흑백 이미지의 명암을 도치시키거나 혹은 내부회로를 변경시켜 화면에 추상적 주사선을 만들었다.

백남준은 1963년 전시회 직후에 쓴 논문 <실험 텔레비전의 전시회에 대한 발문>에서 “황소머리가 13대의 텔레비전보다 더 많은 센세이션을 불러일으켰다”고 불만을 토로했다. 그가 황소머리를 사용한 것은 “관객의 의식을 일치시켜 더 많은 것들을 지각할 수 있게” 하기 위해서였다.

백남준은 “전자음악 영역에서 다양한 소리의 미세한 차이를 이해하는 데도 그랬듯이 사람들이 텔레비전 13대의 서로 다른 변형의 미세한 차이를 이해하려면 10년은 필요할 것”이라고 했다.

이 논문에서 그는 “불확정성과 가변성은 지난 10년 동안 음악에서 중요한 문제였으나 시각예술에서는 상당히 미숙한 수준에 있는 변수가 되고 있다”는 점을 강조했다.

백남준은 1964년에 플럭서스 기관지에 기고한 글에서 ‘장치된 TV’에 관해 적었다. “나의 실험 TV는 ‘완전범죄’가 가능한 최초의 예술이다. 다이오드diode(이극-진공관)를 반대쪽으로 꽂기만 하면 화면에 출렁이는 음영의 이미지가 나타난다. 누구라도 날 모방하여 동일한 방법을 사용하면 똑같은 결과를 얻을 수 있다. 즉 나의 TV 작업은 나의 인격체의 표현이 아니라 단지 ‘물리적인 음악’인 것이다.”

그의 13대의 장치된 TV는 각기 다른 불확정적 이미지들을 쏟아냈다. 13대의 장치된 TV가 동시에 13가지의 다양한 이미지들을 보여준다는 점에서 비디오아트의 장점은 확보되었다.

'백남준 30대 (1962-71)' 카테고리의 다른 글

| [백남준] 좌우 개념에서 완전히 벗어난 황당무계한 교란자 (0) | 2025.02.01 |

|---|---|

| [백남준] 전자와 예술과 비빔밥 – 김광우 미술평론가 글 중에서 (0) | 2025.01.30 |

| [백남준] '클린징 이벤트', 소게츠 아트 센터, 1964 (0) | 2025.01.27 |

| [백남준] 그리고 들뢰즈 그들에게 "이제는 변방이 없다" (0) | 2025.01.14 |

| [백남준] 비디오아트도 결국 사진에 빚진 셈이 된다 (0) | 2025.01.13 |