백남준의 전자와 예술과 비빔밥 – 김광우 미술평론가

[성인만을 위한 첼로소나타 1번-생상스 테마의 변주곡-오페라 섹스트로니크-살아있는 조각을 위한 TV브라]

플럭서스 후기에 백남준과 무어먼의 해프닝은 비디오아트의 영역으로 이전되면서 좀 더 진전된 복합매체의 공연이 되었다. <전자와 예술과 비빔밥>이란 제목의 수필에서 백남준은 복합매체를 비빔밥에 비유하면서 비빔밥의 본질은 그것이 콩나물, 숙주나물, 표고, 시금치도 아니란 점에 있다고 역설했다

.

백남준과 무어먼은 1964-1965년 보니노 화랑에서 연 2인조 해프닝에서 [1] <성인만을 위한 첼로소나타 1번 Cello Sonata No. 1 for Adults Only>을 소개했는데, 무어먼은 <첼로 조곡 Suite for Cello>을 연주하면서 거의 누드가 될 때까지 연주와 옷 벗기를 교대로 계속했다.

같은 해에 발표한 [2] <생상스 테마의 변주곡(Variation on a Theme of Saint-Saens) 1964년 (보니노 화랑)>에서 무어먼은 좀 더 과격한 행위를 보여주었는데 생상스의 <백조>를 연주하다 말고 그녀는 옆에 준비된 물탱크로 기어 올라가 물속에 몸을 담그고 내려와 젖은 몸으로 연주를 계속했다. 백남준은 말했다.

“샬럿 무어먼이 없었더라면 난 음악을 그만두었을 것이다. 그녀를 알게 되고 그녀가 첼로를 연주한다는 걸 알았을 때 나는 섹스와 연결된 적이 없었던 음악을 이제 연결해야 한다고 생각했다.”

그의 말에서 그가 무어먼의 육체를 시각적인 요소로 작곡에 포함시켜야겠다는 생각을 하게 되었음을 짐작할 수 있다. 백남준은 일찍이 1960년 초 케이지에게 보낸 편지에서 텔레비전 외에 스트립쇼가 등장하는 멀티미디어 작품인 자신의 새로운 곡을 언급한 적이 있었다.

그 후 1962년 플럭서스 멤버인 앨리슨 놀스를 위한 곡 <앨리슨을 위한 세레나데(1962년)>를 작곡했다. 이 작품에서 놀스는 최소한 아홉 가지의 다양한 하의를 입고 연기를 하면서 하나씩 벗었다. 그해에 선보인 <영 페니스 심포니>에서는 열 명의 젊은 남자들이 종이 벽 뒤에 서서 한 사람씩 자신의 성기로 종이벽을 뚫었다. <앨리슨을 위한 세레나데>와 달리 <영 페니스 심포니(1962년)>는 오랫동안 공연되지 못하다가 1962년-1987년 8월 31일 쾰른의 예술협회에서 실현되었다.

무어먼은 백남준의 [3] <1967년 오페라 섹스트로니크 Opera Sextronique>(장소 45번가에 있는 영화제작자극장)에서 우발적 노출이 문제가 되어 체포된 적이 있었다. 음악과 섹스를 주제로 한 이 퍼포먼스에서 무어먼은 바늘이 주렁주렁 달린 비키니차림으로 무대에 나와 첼로를 연주했고, 3장 아리아에서는 머리에는 헬멧, 상체에는 미식축구 유니폼을 걸치고 하반신을 완전히 벗은 채였다. 4장에서는 완전 누드로 첼로를 연주했다. 이 퍼포먼스는 경찰의 개입으로 중단되었다.

두 사람은 체포되었으며 이튿날 풀려났다. 공연에 관한 외설시비는 뉴욕의 법정에서 가리게 되었다. 예술의 미명하에 외설이라는 당국의 입장과 예술에 있어서 표현의 자유는 보장되어야 한다는 주장이 팽팽히 맞섰다. 예술에 있어서 표현의 자유를 확보하려고 노력한 사람들이 두 사람을 적극적으로 후원했다. 록펠러 주지사는 외설과 표현의 자유는 다르다는 최종 의견을 발표했으며 이 소식이 <뉴욕 타임스>의 지면을 통해 대서특필되면서 두 사람은 영웅이 되었다. 많은 예술가와 이론가들이 백남준의 편에 섰고 그들은 친구가 되었다.

재판에서 승소했다는 소식이 전해진 다음날 샌프란시스코에 있는 유흥업소에서 전화가 걸려왔다. “우리 나이트클럽에 출연하신다면 현찰 5천 달러를 드리겠습니다.” 이 사건은 백남준이 극도의 에로티시즘을 도입하고 있었음을 말해준다. “문학과 시각예술과는 달리 음악에서는 성적 영역이 개발되지 않았다”면서 그는 음악에 에로티시즘을 도입하여 음악의 시각화 작업을 완수하려고 했다. 그가 노린 점은 여체의 노출과 성적 요소로 관객을 자극하여 그들에게 좀 더 쉽게 다가가는 것이었다.

[4] <살아있는 조각을 위한 TV브라(TV Bra for Living Sculpture)>는 1969년 뉴욕의 하워드 와이즈 화랑에서 열린 ‘창조적 매체로서의 텔레비전’ 그룹전시회에서 처음 선보였다. 구성적인 면에서 이 작품은 매우 단순하다. 플렉스 유리상자 안에 작은 브라운관 두 대를 넣고 이를 다시 투명한 합성테이프로 상체에 고정시킨 것이다. 무어먼은 TV 모니터로 만든 옷을 걸치고 첼로를 연주했다.

그녀의 가슴에 장착된 두 대의 작은 화면 브라에서는 현재 방영되고 있는 텔레비전의 프로그램이나 비디오테이프 또는 카메라가 있는 폐쇄회로 설치를 관람자들에게 보여주었다. 이 작품에 관해 백남준은 공연 안내문에 다음과 같이 적었다.

“그러므로 살아 있는 조각을 위한 TV브라는 전자와 기술을 인간화하기 위한 선명한 사례이다. TV를 인간의 가장 은밀한 부분에 속하는 브라로 사용함으로써 우리는 기술의 인간적인 사용을 증명해보이려 한다. 즉 관람자가 저속한 것을 보도록 자극하는 것이 아니라 우리의 기술을 사용하는 새로운 상상적이며 인간적인 방법을 바라보도록 관람자의 상상력을 자극하는 것이다.”

TV브라의 무게는 3kg이나 되었으므로 무어먼은 그것을 착용하고 오랫동안 연기하느라 몹시 피곤했다. 그녀는 매일 오후 2시부터 4시까지 공연했다. <살아있는 조각을 위한 TV브라>는 그해 6월 워싱턴의 코코란 화랑에서 열린 ‘사이버 능력’에서도 소개되었다. 관람자들은 TV브라를 통해 그때그때마다의 텔레비전 프로그램을 시청할 수 있었다. 무엇보다도 1969년 7월 20일 미국 우주비행사가 인류 최초로 달에 착륙하는 것을 볼 수 있었다.

무어먼의 말로는 TV브라가 가장 호의적인 반응의 경우에도 장난쯤으로 간주하는 경향이었으나 달에 착륙하는 장면 이후 오래된 인류의 꿈이 실현되었다는 기쁨 때문인지 미국인은 새로운 기술에 대해 좀 더 개방적이 되어졌다고 했다. 미국 사람들은 달에 착륙하는 장면을 TV를 통해 보았으므로 비디오아트를 좀 더 개방적인 시각으로 바라보게 된 것이다.

그리고 특기할 점은 <살아있는 조각을 위한 TV브라>가 무어먼의 출연으로 성공을 거둘 수 있었다는 것이다. 연주자로서의 무어먼의 평판은 매우 좋았다. 이 점을 안 백남준은 말했다. “TV브라와 TV첼로는 샤럿이 공연했기 때문에 흥미가 되었다. 다른 연주자가 했다면 정말이지 속임수 같았을 것이다.”

<살아있는 조각을 위한 TV브라>를 선보인 지 2년 후인 1971년 백남준은 을 발표했다.

무어먼은 백남준이 텔레비전을 첼로 형태로 조립할 줄 알았는데, 그는 첼로의 형태를 대략적으로만 모방했을 뿐이다. 세 대의 텔레비전 가운데 두 대를 수평으로 놓고 둘 사이에 작은 텔레비전을 수직으로 배열하면서 플렉시 유리상자로 씌웠다. 처음 이 작품을 제작했을 때는 현이 하나뿐이었다. 무어먼은 왼손으로 현을 죄고 오른손으로 활을 켰다. 나중에는 실제 첼로처럼 네 개의 현을 갖추게 되었다. 현들은 레코드플레이어의 수신 장치를 갖추고 있어 악기를 연주할 때 생기는 진동이 전기적으로 증폭되었다.

이 작품은 <살아있는 조각을 위한 TV브라>와 마찬가지로 네 가지 방식으로 작동되었는데, 텔레비전 프로그램이나 비디오테이프를 보여주거나, 폐쇄회로로 캠코더와 연결되거나 연주자가 텔레비전 화면의 영상을 추가적으로 일그러뜨릴 수 있으며, 기계 자체가 청각적 진동을 시각적인 기호로 바꾸고, 이런 시각적인 기로는 텔레비전 화면의 영상을 일그러뜨리면서 청각적인 소리 외에도 영상을 생산해냈다.

백남준은 무어먼의 몸을 기계의 옷으로 가리게 하고, 악기를 TV 모니터로 대체하여 인간의 기계화, 기계의 인간화를 통해 인간과 과학과의 조화를 보여주려고 했다. 첼로로 대체된 세 개의 텔레비전은 캠코더로 포착되는 공연장면을 동시에 방영했고, 방영되는 이미지들은 활의 움직임과 그에 따른 소리의 파장으로 인해서 좌우 혹은 상하로 일그러지면 변형되었다. 캠코더가 아니면 이런 효과는 불가능했다.

백남준은 엿보기 취미를 무어먼의 성적 매력에 주목시킴으로써 그녀를 섹스의 대상으로 이용한다는 비난을 종종 받았다. 그러나 이런 비난은 무어먼이 순수한 예술행위를 한다는 것을 간과한 것이었다. 퍼포먼스 기간 그녀는 작곡의 일부로 전해진 틀 안에서만 행위 했다. 무어먼은 자신이 속한 플럭서스 전통을 좇아 예술의 표현을 과장해서는 안 된다는 걸 잘 알고 있었다.

그녀는 기꺼이 백남준의 작품에서 한 요소로 연기를 했다. 미국의 사진, 영화, 비디오 잡지인 <애프터 이미지 After Image>의 공동발행인 마사 게버Martha Gever는 백남준에 관한 논문에서 적었다. // “유럽 회화의 전통에서 바이올린과 첼로는 이상화되고 숭배되는 여성을 상징적으로 대표해왔다. 백남준은 이런 은유를 새롭게 했다. 그리고 테이프와 조형물을 공연하는 무어먼의 퍼포먼스, 전자 버전은 단지 기본적인 시각적인 의미만을 강화한 것이다.”

1965년 10월 4일 캠코더가 시판되던 첫 날 백남준은 뉴욕의 리버티 뮤직 상점으로 가서 소니사의 휴대용 캠코더를 구입했다. 새로운 장치인 녹화기를 구입한 바로 그날 집으로 돌아오는 차 안에서 교황 바오로 6세의 뉴욕 방문기념 행진을 찍어 첫 녹화작업을 한 후 그날 저녁 녹화한 비디오테이프를 <전자 비디오레코더>란 제목으로 카페 고고Cafe-a-Go-Go라는 예술가 클럽에서 선보였다. 그날 케이지의 <26‘1. 1499 for String Player>도 공연되었는데, 웃통을 벗은 채 무어먼 앞에 엎드린 백남준은 무어먼이 연주하는 인간첼로가 되는 것이었다.

특기할 점은 백남준의 행위는 일종의 바디아트였다. 사람의 몸을 재료로 이용하는 바디아트는 때때로 다른 사람의 신체를 이용하기도 하지만 대개는 자신의 신체를 사용한다. 처음 몇몇 작품의 경우 이벤트나 퍼포먼스에 가까웠고 1950년대 말부터 여러 해프닝 속에 바디아트의 일종이랄 수 있는 것들이 현저하게 나타나기 시작했다.

1960년대 후반 바디아트는 독립적인 예술의 한 형태로 부상하게 되었는데 이는 개념미술에 대한 반작용으로 생긴 것이다. 그러나 바디아트는 표현주의나 사실주의 노선을 취하지는 않았다. 바디아트 작품은 예술가의 감정이나 개인적인 삶 속에서 일어난 사건을 표현하는 것이 아니며 후기 회화적 추상이나 미니멀아트만큼 비개성적이다. 윌러비 샤프가 말한 대로 바디아트는 대체로 신체에 관한 진술이다. “그것은 자전적인 예술이라기보다 신체사용과 관련된 예술이다.”

‘반 인치 혁명’으로 불리는 캠코더의 발명은 비디오아트의 발전은 물론 TV 방송의 자성과 그에 따른 질적인 향상을 초래했다. 휴대용 캠코더의 유용성은 1970년대의 시각예술에 중대한 영향을 끼쳤다. 미술 형식으로서의 비디오아트를 위한 최초의 전시관은 1969년 독일의 영화제작자 게리 슘Gerry Schum에 의해 하노버에 설립되었다.

이런 새로운 현상들에 대한 예리한 분석자들 중 한 사람인 프랭크 포퍼(Frank Popper)는 비디오아트를 반문화, 특히 1960년대 초에 일부 아방가르드 예술가들의 작업 중에 생겨난 온통 해악적인 상업 TV에 반대하는 경향과 밀접하게 관련된 것으로 보았다.

포퍼는 비디오아트를 여섯 가지 유형으로 분류했다. 첫째, 새로운 시각적 이미지의 창출을 위해 기술적 수단을 사용하는 것, 둘째, 퍼포먼스를 영구적인 형태로 만들기 위해 비디오를 사용하는 것, 셋째, 비디오를 사용해 지배체제에 의해 억압받기 쉬운 이미지와 정보들을 배포하는 것으로 이를 포퍼는 ‘게릴라 비디오’라 칭했다. 넷째, 캠코더와 모니터를 조각적인 설치작업에 이용하는 것, 다섯째, 비디오를 현장 퍼포먼스에 즉흥적으로 사용하는 것, 마지막으로 비디오를 주로 컴퓨터와 함께 사용하는 것과 관련하여 진보적인 기술적 선언을 하는 것이다.

마리 바우어마이스터가 1965년 뉴욕에 왔을 때 백남준을 보니노 화랑 주인 페르난도 보니노에게 소개했고, 보니노는 작품이 상업성이 없음에도 불구하고 그의 천재성을 알아보고 다섯 차례에 걸쳐서 전시회를 열어주었다.

백남준의 비디오테이프 레코더 설치작업은 1965년 11월 보니노의 화랑에서 ‘전자예술 Electronic Art’이란 명칭으로 처음 선보였다. 전시회는 성공적이었는데 매일 수백 명이 몰려왔다. 이 개인전에서 그는 <로봇 K-456>을 소개했고, 큰 인기를 얻었다.

이 로봇은 그가 1982년에 영구처분하기 전까지 개인전을 열 때마다 전시했다. 그가 1964년에 쉬야 아베와 이 로봇을 제작할 때 든 비용은 2,400달러였다. 로봇 K-456의 영구처분은 교통사고를 통해서 이루어졌다. 그는 메디슨 로 휘트니 뮤지엄 앞에서 차에 치어 죽게 했다. 지나가는 무고한 차에 의해 죽게 하는 것이었다. CBS 팀이 사건의 현장을 촬영하기로 했다. 백남준은 이를 ‘21세기 최초의 사고’라고 했다.

백남준과 무어먼은 유럽으로 순회공연을 떠났다. 부퍼탈의 파르나스 화랑에서 열린 <24시간(24 Stunden)>에 무어먼은 진정제로 복용한 약이 수면제였으므로 무대에서 잠이 들고 말았다.

백남준은 무어먼을 깨우려고 했지만 실패하자 자신도 잠든 시늉을 했다. 백남준이 잠들자 뒤늦게 깬 무어먼은 새벽 2시부터 혼자서 열연했다.

백남준은 훗날 술회했다. “1965년 여름에 샤럿 무어먼과 함께 독일 음악여행을 계획했다. 실은 1963년에 독일로 수입해놓은 일제 휴대용 라디오에 대한 대금을 받기 위한 겸사 여행이기도 했다. 아이슬란드, 파리, 쾰른, 베를린에서 작은 성공을 거두고 부퍼탈의 파르나스 화랑에 다달았다. 보이스, 브로, 람, 슈미트, 보스텔, 무어먼, 클로파우스, 백남준 여덟 명의 24시간 연주회가 기획되어 있었던 것이다.

...

무어먼과 나는 첫날 밤에 존 케이지 등의 작품을 연주하려고 했는데, 연주가 시작되자마자 무어먼이 무대 위에서 잠이 들어버렸다. 아무리 소리를 지르고 깨우려 해도 막무가내였다.나도 할 수 없어서 라 몬테 영의 피아노곡을 치면서 자는 체 해버렸다. 관객들은 기다리다가 우리 둘이 잠들었으니까 그것이 그런 것이구나 하고 긍정했는지 기다리다 슬그머니 다른 방의 다른 예술가에게 가버렸다. 나중에 알고 보니 어떤 사람이 불안해하는 무어먼에게 약을 주었는데, 그것이 독한 수면제였던 것이다.

술에 타서 먹은 무어먼은 어쩔 수 없이 한밤중같이 잠에 취했던 것이다. 나는 귀찮아서 일찍 아래의 방으로 가서 잠들어버렸고, 무어먼은 잠에서 깨자 새벽 2시에 혼자서 연주를 훌륭히 했다는 것이다. 이 24시간 해프닝은 독일뿐 아니라 전 세계의 미술사의 한 페이지를 차지하는 역사적인 사건이 되었다.”

유럽 순회공연을 마치고 1967년 1월 뉴욕으로 돌아왔을 때 앨런 캐프로의 초청으로 백남준은 롱아일랜드의 스토니 브룩에 소재한 뉴욕 주립대학의 거주예술가가 되었다. 그리고 그는 1978년까지 록펠러재단으로부터 총 10만1천8백 달러의 영구장학금을 받았다.

제7회 뉴욕 아방가르드 페스티벌이 1969년에 열렸을 때 백남준은 해프닝 <물고기 소나타 Fish Sonata>를 처음 선보였다. 백남준은 마른 멸치를 한 마리씩 봉투에 넣고 겉봉에 ‘이 고기를 바다로 보내 달라’고 써서 일일이 관람자들에게 나눠주었다.

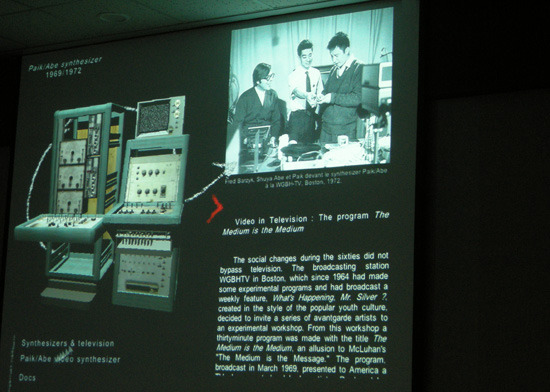

1969년 백남준은 마침내 보스턴 WGBH-TV의 스튜디오에서 전자공학 엔지니어 쉬야 아베Shuya Abe의 기술적 도움을 받아 백-아베 신디사이저를 개발했다. 영상의 마술사라 할 수 있는 신디사이저는 촬영한 이미지를 변형, 왜곡, 채색할 뿐 아니라 컴퓨터의 조작으로 순수 추상패턴까지도 만들어낼 수 있었다.

백남준의 말대로 신디사이저에 의해서 “레오나르도와 같이 정확하고, 피카소와 같이 자유로우며, 르누아르와 같이 현란하고, 몬드리안과 같이 심오하며, 잭슨 폴록과 같이 강렬하고, 재스퍼 존스와 같이 서정적인 텔레비전 스크린 캔버스”가 가능해졌다.

그는 이 기계로 ‘비디오 인공혼합물(Video-compost)’을 창조할 수 있게 되었다. 신디사이저 개발에 따른 노고를 백남준은 달마의 고행에 비유했다. 달마가 9년 동안 부동한 자세로 좌선하느라 배설물이 다리를 녹여 좌상의 부처가 되었듯이 자신의 신디사이저 발명도 9년 동안의 “TV 배설물”의 축적이라고 했다.

후일 프랑스 플럭서스를 대표하는 벤 보티에Ben Vautier(1935-)는 이 비유를 기억하고 자신의 저서 <플럭서스와 친구들>에서 폴라로이드 카메라로 찍은 달마상을 백남준으로 명명했다.

록펠러재단과 WGBH-TV 방송국의 재정적 지원을 받아 3만 달러가 소요된 신서사이저가 개발됨으로써 비로소 형태와 색채를 무한히 변화시킬 수 있게 되었다. 신서사이저의 오리지널 모델은 현재 미국 MIT에 소장되어 있다.

후일 MIT는 백남준을 교수로 초빙했지만 그는 시간이 부족하다는 이유로 거절했다. 백-아베 신디사이저를 개발한 WGBH-TV 방송국은 백남준을 다양한 방법으로 후원했다. 그해에 백남준이 제작한 <비디오 코뮌>은 4시간짜리 생방송 중계 프로그램이었고, <전자오페라>는 프로그램 ‘비디오 변주곡 Vedio Variations’을 위해 제작한 것이었다.

여기서 보스턴 심포니 오케스트라와 협연하는데, 교향악단이 연주하는 베토벤 피아노 협주곡 4번에 맞춰 화면에는 베토벤의 석고상을 큰 주먹으로 계속해서 치고 장난감 피아노를 불태우는 장면이 방영되었다.

'백남준 30대 (1962-71)' 카테고리의 다른 글

| [백남준] '동양에서 온 문화테러리스트' 별명 붙을 정도 과격했다 (0) | 2025.02.04 |

|---|---|

| [백남준] 좌우 개념에서 완전히 벗어난 황당무계한 교란자 (0) | 2025.02.01 |

| [백남준] 동갑인 포스텔, 둘은 1963년 '장치된 TV' 활용 (1) | 2025.01.30 |

| [백남준] '클린징 이벤트', 소게츠 아트 센터, 1964 (0) | 2025.01.27 |

| [백남준] 그리고 들뢰즈 그들에게 "이제는 변방이 없다" (0) | 2025.01.14 |